踐行大食物觀,保障糧食安全。10月16日是世界糧食日,本周是中國糧食安全宣傳周。煙臺經海海洋漁業有限公司受邀參加由國家糧食和物資儲備局、農業農村部、教育部、科技部、全國婦聯等部門單位聯合主辦的“2023年世界糧食日和全國糧食安全宣傳周主會場活動”,經海漁業總經理郭福元在活動中作為構建多元化食物供給體系的“海洋食物”公司代表參加此次活動。

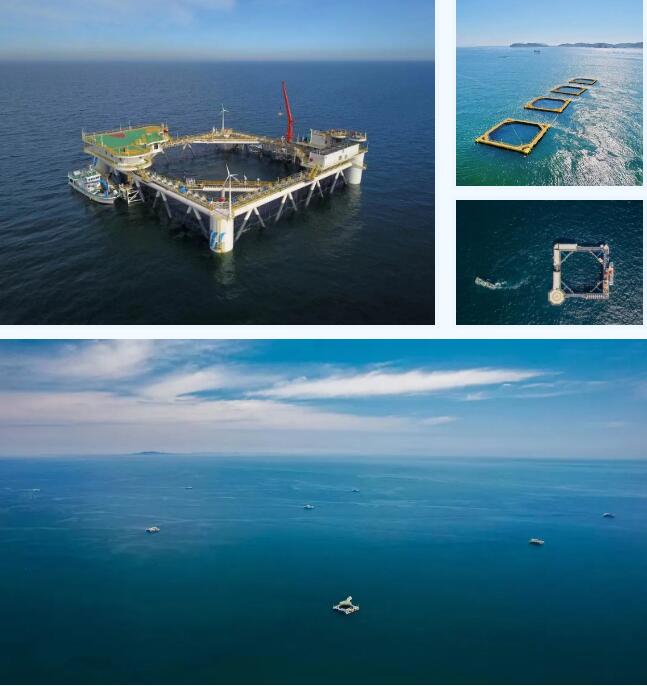

立足大食物觀,向海洋要食物。在習近平總書記“建設海洋強國”的重要指示下,經海漁業從“0”到“1”,將荒海廢海,變成高品質“藍色糧倉”。海域選址、育種育苗、智能裝備、產業模式、經營模式......經海漁業從“0”開始,一步一個腳印,打破傳統養殖模式,在被漁民稱為“荒海”“廢海”的深遠海域,探索出新的養殖空間。經海鮮魚,三年慢養,高品質,刺身級。“深遠海域+智能網箱+類野生養殖”的模式下,經海深海魚養成成活率高達94%,經海深遠海冷水黑鲪市場占有率達到80%。首批試養的虹鱒和真鯛,及通過“國鮑一號”底播方式出產的海參、鮑魚等高經濟價值品類目前銷售火爆。

綠色漁業,可持續發展。樹立和踐行大食物觀,要求確保糧食的高質量供給和可持續供給,改變傳統農業對資源環境不可持續的高強度開發利用。經海漁業自2020年成立以來立足“大食物觀”,肩負雙重使命,在可持續發展的道路上,以保障食品安全為前提,實現綠色養殖和產業創新。經海漁業倡導深遠海養殖的綠色可持續發展,打造深遠海立體化、生態化、“類野生”養殖模式。投資建造的“經海系列”深遠海智能化坐底式網箱,重點圍繞深海網箱適養魚類,同時輔以海面藻類種植和海底貝類底播,構建成一個完善的生物生態系統。比如海帶等藻類的光合作用,可以給魚類提供充足的氧氣,魚類的殘餌和糞便中,產生的有機氮會被底播生物吸收,分解出的無機氮是海帶生長需要的肥料,這樣不僅會節約成本、提高產品品質,還能保證養殖活動不會對海底原來的生態系統造成影響。

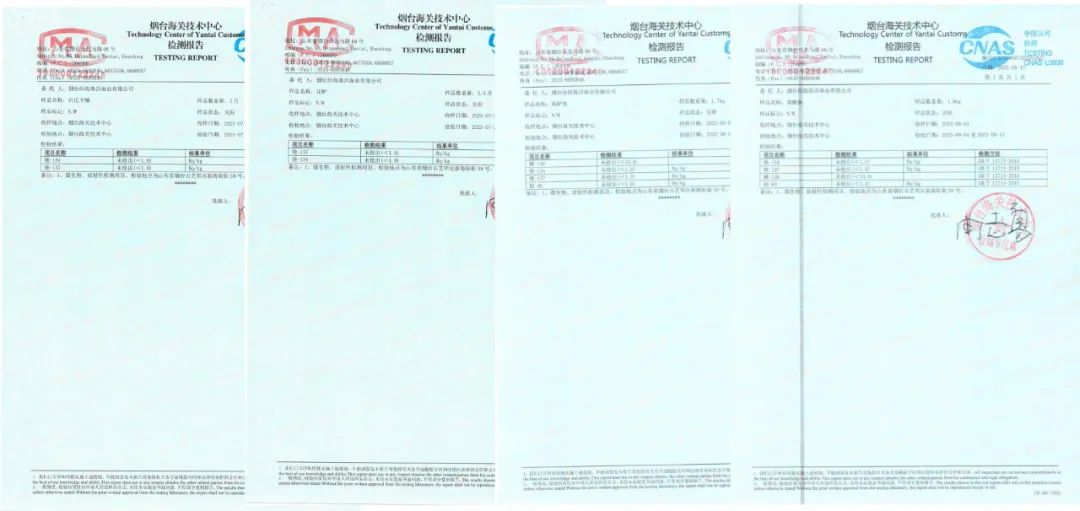

品質為指引,安全為導向。作為中國現代海洋漁業全產業鏈模式的領航者及深海高品質海產品的代表,經海漁業一直堅持四個標準,以確保經海產品的品質和安全。首先,在水域標準方面,經海漁業選擇國家一類海水水質,距離大陸岸線78km以上,水深30米以上的全開放海域。其次,在魚體標準方面,經海漁業的深海魚魚體呈流線型,脂肪含量少,肉質緊實鮮美。此外,經海漁業采用自檢+外檢模式,與SGS、華測等第三方檢測機構合作,對魚類進行包括農殘、藥殘、重金屬、寄生蟲、放射性元素等多項檢測,以確保魚體的安全性。這表明經海漁業對食品安全和質量的重視,也讓消費者可以放心食用。最后,經海漁業還通過了無公害農產品認證、綠色食品認證、中國有機產品認證、水產養殖ASC認證等認證標準,符合國內外的行業標準。

2023年7月份至今經海深海魚放射性元素檢測報告

經海深海魚重金屬/藥殘檢測報告

向海洋要食物不容易,面對未來的挑戰與機遇,經海漁業一方面不斷學習、創新和合作,積極尋求與政府、研究機構、企業等各方的深度合作。另一方面,以品質安全為要求,以綠色可持續發展為目標,以創新為驅動,堅持綠色可持續發展與品質安全雙路并行,確保“海洋食物”的品質與安全,助力中國海洋漁業的綠色健康發展。

魯公網安備37069302889049號

魯公網安備37069302889049號